中部地区会議学術講演会

「これからのモビリティと社会受容性 ~自動運転実用化への課題と挑戦」

令和7年12月12日

於:東海国立大学機構Common Nexus(名古屋大学)LOAM HALL(愛知県名古屋市)(オンライン併用)

|

令和7年12月12日(金)に、中部地区会議主催、名古屋大学共催により「これからのモビリティと社会受容性 ~自動運転実用化への課題と挑戦」をテーマにした学術講演会を開催しました。

名古屋大学の杉山総長、日本学術会議の三枝副会長及び中部地区会議の高田代表幹事による挨拶の後、以下の報告・講演が行われました。

- 科学者との懇談会活動報告

松田 正久(中部地区科学者懇談会幹事長)

和田 肇(中部地区科学者懇談会愛知県幹事)

- 講演 「自動運転の社会実装とELSI」

中野 公彦(東京大学生産技術研究所教授)

- 講演 「ロボットタクシーの社会導入に向けて~自動運転技術の課題と安全性評価に向けた取り組み~」

菅沼 直樹(金沢大学高度モビリティ研究所教授)

- 講演 「自動運転の社会実装のあり方〜日米の法制度比較から考える」

中川 由賀(中京大学法学部教授、名古屋大学未来社会創造機構客員教授、弁護士)

- 講演 「モビリティイノベーションがもたらす街と社会へのインパクト」

森川 高行(名古屋大学未来社会創造機構特任教授・名誉教授、名古屋大学COI-NEXTマイモビリティ共創拠点長・PL)

最後に中部地区会議の野口 晃弘会員(南山大学経営学部経営学科教授)から閉会の挨拶が行われました。本学術講演会は、274名(うちオンライン211名)の方にご参加いただきました。

学術講演会チラシ

中部地区会議学術講演会「これからのモビリティと社会受容性 ~自動運転実用化への課題と挑戦」(PDF形式:751KB)

|

○写真1:主催者挨拶

○写真2:講演の様子

○写真3:講演の様子

九州・沖縄地区会議学術講演会

「半導体が創る熊本の未来」

令和7年12月5日

於:熊本大学 工学部百周年記念館(熊本県熊本市)(オンライン併用)

|

令和7年12月5日(金)に、九州・沖縄地区会議主催、熊本大学共催により「半導体が創る熊本の未来」をテーマにした学術講演会を開催しました。

日本学術会議の日比谷副会長及び熊本大学の小川学長による開会挨拶の後、九州・沖縄地区会議の西山連携会員(熊本大学大学院先端科学研究部名誉教授・ダイバーシティ推進室特定事業教員)の司会進行のもと、以下の講演が行われました。

- 講演 「大手半導体ファブの熊本進出による影響と我が国が目指すべき方向(私論)」

平井 寿敏(熊本県産業技術センター 所長)

- 講演 「熊本地域における新規半導体産業創出のための三次元積層実装向けシステム設計評価技術」

大川 猛(熊本大学半導体・デジタル研究教育機構 教授)

- 講演 「熊本地域の半導体産業を支える地下水資源」

細野 高啓(熊本大学大学院先端科学研究部 教授)

最後に九州・沖縄地区会議の内田代表幹事(九州大学大学院システム情報科学研究院 教授)から閉会の挨拶が行われました。本学術講演会は、167名(うち、オンライン78名)の方にご参加いただきました。

学術講演会チラシ

九州・沖縄地区会議学術講演会「半導体が創る熊本の未来」 (PDF形式:1,437KB)

|

○写真1:開会挨拶(日比谷副会長)

○写真2:講演の様子(平井先生)

○写真3:講演の様子(大川先生)

○写真4:講演の様子(細野先生)

中国・四国地区会議学術講演会

「持続可能な未来への挑戦:限界地域におけるイノベーションと総合知」

令和7年11月29日

於:鳥取大学TottoriUniQ(旧広報センター)2階 スペースC(鳥取県鳥取市)(オンライン併用)

|

令和7年11月29日(土)に、日本学術会議中国・四国地区会議主催、国立大学法人鳥取大学共催により「持続可能な未来への挑戦:限界地域におけるイノベーションと総合知」をテーマにした学術講演会を開催しました。

日本学術会議の磯博康副会長及び原田省鳥取大学学長による開会挨拶の後、中国・四国地区会議の、岸本覚日本学術会議連携会員(鳥取大学地域学部教授)の司会進行の元、以下の講演が行われました。

- 講演1 「地球規模の限界地問題:食糧危機克服に向けた学術的アプローチ」

辻本 壽(日本学術会議連携会員、鳥取大学学長顧問・特任教授・名誉教授)

- 講演2 「スマート農業が切り拓く、限界地域の農業イノベーション」

竹村 圭弘(鳥取大学農学部准教授)

- 講演3 「生物多様性の保全をビジネスにするという考え:持続可能な地域社会への貢献」

小林 朋道(公立鳥取環境大学学長)

- 講演4 「人口最少県におけるトップクラスの最先端手術と人材育成:地域医療の未来」

武中 篤(鳥取大学副学長・医学部附属病院長)

- 講演5 「30年後の鳥取県を創る:若手県職員の地域づくりへの挑戦」

奥野 絵美(鳥取県とっとり未来創造タスクフォース係長)

- 講演6 「「エデュテインメント」の可能性:ワクワク・夢中が導く学ぶ力」

熊埜御堂 朋子(鳥取大学理事)

また、講演終了後には、「未来の地域社会をどう築いていくべきか」をテーマに、恒川篤史日本学術会議連携会員(鳥取大学理事・副学長)がモデレーターを務め、総合討論が行われました。

最後に中国・四国地区会議の薮田代表幹事(広島大学大学院先進理工系科学研究科教授)から閉会の挨拶が行われました。本学術講演会は、約90名(うち、オンライン約45名)の方にご参加いただきました。

学術講演会チラシ

中国・四国地区会議学術講演会「持続可能な未来への挑戦:限界地域におけるイノベーションと総合知」 (PDF形式:3,061KB)

|

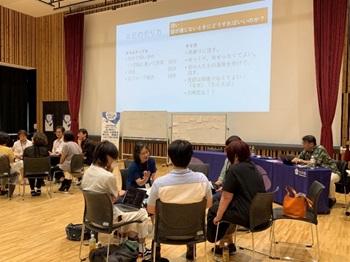

○写真1:講演の様子

○写真2:総合討論の様子

近畿地区会議学術講演会

「社会の持続可能性と水問題」

令和7年9月13日(土)

於:京都大学芝蘭会館稲盛ホール(京都市左京区)(オンライン併用)

|

令和7年9月13日(土)に、日本学術会議近畿地区会議及び京都大学の主催により学術講演会「社会の持続可能性と水問題」を開催しました。

近畿地区の矢野日本学術会議第一部会員の総合司会の下、主催者である日本学術会議の三枝副会長及び京都大学の時任副学長による開会挨拶、近畿地区の伊藤連携会員による説明の後、以下5名の講演が行われ、その後パネルディスカッションが行われました。

- 基調講演「水の未来と水みんフラ」

沖 大幹(日本学術会議第三部部長、東京大学大学院工学系研究科教授)

資料(PDF形式:5,995KB)

- 講演1「水が育んだ『千年の都・京都』」

鈴木 康久(京都産業大学現代社会学部現代社会学科教授)

資料(PDF形式:7,239KB)

- 講演2「日本の水辺と『さとうみ(里湖・里海)』」

佐野 静代(同志社大学文学部文化史学科教授)

- 講演3「水道インフラの維持管理問題とフューチャー・デザイン~自治体での実践事例を基に~」

原 圭史郎(大阪大学大学院工学研究科教授)

資料(PDF形式:1,252KB)

- 講演4「アジア・アフリカの水・衛生とサニテーションの意義」

原田 英典(京都大学アジア・アフリカ地域研究研究科准教授)

資料(PDF形式:4,321KB)

- パネルディスカッション

上記講演者に加えて、

コーディネータ:伊藤 公雄(日本学術会議連携会員、京都大学名誉教授/大阪大学名誉教授)

- 全体総括

村山 美穂(日本学術会議近畿地区学術会議代表幹事、日本学術会議第二部会員、京都大学野生動物研究センター教授)

総合司会

矢野 桂司(日本学術会議第一部会員、立命館大学文学部教授)

本学術講演会は、約350名(うち、オンライン約225名)の方にご参加いただきました。

学術講演会チラシ

近畿地区会議学術講演会「社会の持続可能性と水問題」 (PDF形式:2,248KB)

|

○写真1:開会挨拶(三枝副会長)

○写真2:講演の様子

(日本学術会議第三部部長 沖大幹先生)

○写真3:パネルディスカッションの様子

○写真4:全体総括(日本学術会議近畿地区

学術会議代表幹事 村山美穂先生)

北海道地区会議学術講演会 ※第一部会と共催

「AI時代に「対話」の意味を考える―熟議がつむぐ知と社会」

令和7年8月10日

於:函館市亀田交流プラザ 講堂(オンライン併用)

|

令和7年8月10日(日)に、日本学術会議第一部会、日本学術会議北海道地区会議及び公立はこだて未来大学の主催により学術講演会「AI時代に「対話」の意味を考える―熟議がつむぐ知と社会」を開催しました。

主催者である日本学術会議の日比谷 潤子副会長(第一部会員/国際基督教大学名誉教授)による開会挨拶の後、第一部として以下のとおりシンポジウムが行われました。

第一部 シンポジウム「AI時代に『対話』の意味を考える」

- 趣旨説明:

美馬 のゆり(日本学術会議第一部会員/公立はこだて未来大学システム情報科学部教授)

宇山 智彦(日本学術会議第一部会員・北海道地区会議代表幹事/北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター教授)

- 話題提供① 歴史学から

「昔の人びとの声を聴く:歴史との対話から見えること」

大橋 幸泰(日本学術会議第一部会員/早稲田大学教育・総合科学学術院教授)

- 話題提供② 哲学から

「AIの時代に、人間って何?:哲学から考える対話の力」

河野 哲也(日本学術会議第一部会員/立教大学文学部教育学科教授)

- 話題提供③ 地域研究から

「難しい相手と、どうすれば話し合える?:世界の地域紛争から学ぶ対話」

宇山 智彦(日本学術会議第一部会員・北海道地区会議代表幹事/北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター教授)

- 話題提供④ 言語学から

「通じたと思っても通じてない?:ことばとコミュニケーションの不思議」

定延 利之(日本学術会議第一部会員/京都大学大学院文学研究科教授)

- 話題提供⑤ 法学から

「社会のきまりはどう生まれる?:対話からどうやって合意を作るのか」

只野 雅人(日本学術会議第一部副部長/一橋大学大学院法学研究科教授)

- 話題提供⑥ 社会学から

「文化の違いをどう乗りこえる?:異文化理解から始まる対話」

岩井 紀子(日本学術会議第一部会員/日本版総合的社会調査共同研究拠点大阪商業大学JGSS研究センターセンター長)

続いて、第二部として、日本学術会議第一部会員の河野 哲也教授(立教大学文学部)の進行により「参加者と考えるAI時代の「対話」の意味」と題して、参加者と共に哲学対話が行われました。

最後に、日本学術会議第一部会の吉田 文部長(早稲田大学教育・総合科学学術院教授)から閉会の挨拶が行われました。本学術講演会は247名(うち、オンライン約197名)の方にご参加いただきました。

学術講演会チラシ

北海道地区会議学術講演会「AI時代に「対話」の意味を考える―熟議がつむぐ知と社会」 (PDF形式:1,107KB)

|

○写真1:第一部シンポジウムの様子

○写真2:第二部哲学対話の様子

東北地区会議学術講演会 ※第三部会と共催

「研究者になって世界を駆け巡ろうⅡ~研究者の卵たちと共に未来を描く~」

令和7年8月7日

於:東北大学大学院工学研究科青葉山キャンパス C01センタースクエア中央棟2F大講義室(オンライン併用)

|

令和7年8月7日(木)に、日本学術会議第三部会、日本学術会議東北地区会議及び東北大学主催により「研究者になって世界を駆け巡ろうⅡ~研究者の卵たちと共に未来を描く~」をテーマにした学術講演会を開催しました。

日本学術会議の光石衛会長、東北大学の冨永悌二総長及び開催場所となった東北大学大学院工学研究科の伊藤彰則研究科長による開会挨拶の後、以下の講演が行われました。

- 基調講演「世界で輝くための3つの鍵」

城戸 淳二(山形大学 特任教授フェロー)

- 講演「LLM-jp: Team ScienceとしてのLLM研究開発」

黒橋 禎夫(日本学術会議第三部会員/国立情報学研究所 所長)

- 講演「ニュートリノで垣間見る誕生1ピコ秒後の宇宙」

市川 温子(日本学術会議第三部会員/東北大学大学院理学研究科 教授)

- 講演「超硫黄分子と環境ストレス応答」

本橋 ほづみ(日本学術会議連携会員/東北大学大学院医学系研究科 教授)

- 講演「AIロボットと創る未来社会 - グローバル共創の現場から」

平田 泰久(東北大学大学院工学研究科 教授)

講演終了後、東北地区会議の五十嵐和彦代表幹事(東北大学大学院医学系研究科・教授)から閉会の挨拶が行われました。本学術講演会は、約230名(うち、オンライン約50名)の方にご参加いただきました。

学術講演会後には、中高生と講演者や第三部会員との交流を目的とした対面グループディスカッションが行われました。

学術講演会チラシ

東北地区会議学術講演会「研究者になって世界を駆け巡ろうⅡ~研究者の卵たちと共に未来を描く~」(PDF形式:1,824KB)

|

○写真1:開会挨拶(光石会長)

○写真2:開会挨拶(冨永総長)

○写真3:講演の様子(城戸先生)

○写真4:質疑応答の様子

北海道地区会議学術講演会 ※第二部会と共催

「次の新興・再興感染症にどう備えるか」

令和7年8月7日

於:北海道大学医学部学友会館「フラテ」フラテホール(オンライン併用)

|

令和7年8月7日(木)に、日本学術会議第二部会、日本学術会議北海道地区会議及び北海道大学の主催により学術講演会「次の新興・再興感染症にどう備えるか」を開催しました。

主催者である北海道大学の寳金総長及び北海道地区会議の宇山代表幹事による開会挨拶の後、日本学術会議第二部会員の玉腰教授(北海道大学大学院医学研究院)の総合司会のもと、以下の講演が行われました。

- 基調講演「次のパンデミックに備える 〜インフルエンザとCOVID-19の経験を踏まえて〜」

喜田 宏(北海道大学ユニバーシティープロフェッサー、同大学人獣共通感染症国際共同研究所特別招聘教授・統括、同大学総合イノベーション創発機構ワクチン研究開発拠点特任教授)

- 講演1 「人獣共通感染症に対する対策」

澤 洋文(北海道大学総合イノベーション創発機構ワクチン研究開発拠点教授・拠点長兼生体応答解析部門長)

- 講演2 「クライオ電子顕微鏡を用いた抗ウイルス薬・ワクチンの研究開発」

前仲 勝実(北海道大学大学院薬学研究院教授、人獣共通感染症国際共同研究所病原体構造解析部門)

- 講演3 「新興感染症への疫学インテリジェンス提供の問題点と未来」

西浦 博(京都大学大学院医学研究科附属ヘルスセキュリティセンター危機インテリジェンス部門教授)

- 講演4 「高病原性ウイルス研究者である公衆衛生医師の視点からCOVID-19流行対策を振り返る」

西條 政幸(札幌市保健福祉局医務・保健衛生担当局長,国立感染症研究所(名誉所員))

最後に、日本学術会議第二部会の神田 玲子部長(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構理事)から閉会の挨拶が行われました。本学術講演会は345名(うち、オンライン約265名)の方にご参加いただきました。

学術講演会チラシ

北海道地区会議学術講演会「次の新興・再興感染症にどう備えるか」(PDF形式1,152KB)

|

○写真1:開会挨拶(寳金総長)

○写真2:開会挨拶(宇山代表幹事)

○写真3:喜田北海道大学ユニバーシティプロフェッサーによる基調講演の様子