第21回パターン認識国際会議 開催結果報告

開催概要

- 会 議 名

- (和文) 第21回パターン認識国際会議

(英文) 21st International Conference on Pattern Recognition (ICPR2012) - 報 告 者

- 第21回パターン認識国際会議組織委員会委員長 大田 友一

- 主 催

- 情報処理学会、電子情報通信学会 情報・システムソサイエティ、日本学術会議

- 開催期間

- 2012年11月11日(日)~ 11月15日(木)

- 開催場所

- つくば国際会議場(茨城県つくば市)

- 参加状況

- 48ヵ国/2地域・1,209人(国外902人、国内307人)

会議結果概要

(1) 会議の背景(歴史)、日本開催の経緯:

パターン認識国際会議(ICPR)は、パターン認識国際連盟(IAPR: International Association for Pattern Recognition)の旗艦国際会議であり、2年に一度開催されている。1973年の第1回から当会議で21回を迎えるパターン認識研究分野で最も歴史がある世界最大の国際会議である。

2008年にアメリカ・タンパで開催されたICPR2008でのIAPR理事会において、第21回パターン認識国際会議を2012年11月に日本茨城県つくば市で開催することが決定された。これを受け、日本開催準備のために、第21回パターン認識国際会議組織委員会を2009年に設置し、開催の準備を進めてきた。日本での開催は、第4回を京都で開催して以来、34年ぶり、2回目となる。

(2) 会議開催の意義・成果:

パターン認識技術の研究水準では、日本は、質的・量的に世界でトップクラスにある。パターン認識技術は、さまざまな知的情報処理技術の基盤となっており、情報処理分野全般への波及効果も大きいものと考えられる。

この度の日本開催では、世界のトップレベルの研究者が一堂に会し、最新の研究成果について討論や発表が行われた。また、極めて活発な活動をしている電子情報通信学会・パターン認識とメディア理解研究会、情報処理学会・コンピュータビジョンとイメージメディア研究会をはじめ、日本における関連研究会での議論の成果を国際的に発表する場としてパターン認識国際会議を有効に活用することができ、パターン認識研究分野の発展とその応用展開を図る上で、大きな成果をあげることができた。

(3) 当会議における主な議題(テーマ):

第21回パターン認識国際会議では、「人を支援する技術としてのパターン認識」をメインテーマに、パターン認識、コンピュータビジョン、画像処理、文字認識、音声処理、信号処理等の基礎分野や、文書解析、バーチャルリアリティ、ヒューマンインタフェース、医療情報技術等の応用分野等を主要題目として、研究発表と討論が行われた。

(4) 当会議の主な成果(結果)、日本が果たした役割:

(4-1) メインカンファレンス

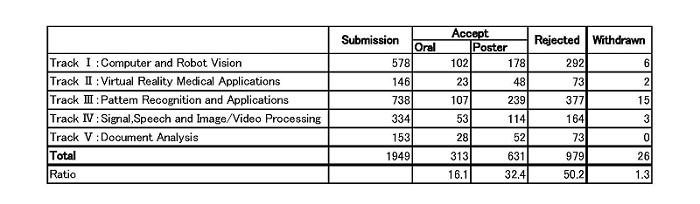

メインコンファレンスは、以下の5トラックで構成され、トラックごとに論文を公募しピアレビューにより採択論文が選ばれた。

- Computer and Robot Vision(コンピュータ視覚とロボット視覚)

- Virtual Reality and Medical Applications(仮想現実感と医用応用)

- Pattern Recognition and Applications(パターン認識と応用)

- Signal, Speech and Image/Video Processing(信号音声ビデオ処理)

- Document Analysis(文書解析)

投稿論文数は1949件を数え、世界におけるパターン認識分野の研究の活発さを反映している。口頭発表論文として313件、ポスター発表論文として631件が採択された。トラックごとの投稿件数、採択件数等の詳細を以下に示す。

採択論文は、65個のオーラルセッション、および、7個のポスターセッションにスケジュールしたプログラムにより研究発表され、活発な意見交換が行われた。

(4-2) 特別講演、基調講演、招待講演

パターン認識国際連盟が選定するKing-Sun Fu PrizeおよびJ.K. Aggarwal Prizeの受賞者による受賞特別講演、および、カーネギーメロン大学の金出武雄教授による基調講演「First-Person Vision」を、12日午前の開会式に引き続き実施した。また、13日~15日に4件の招待講演をメインホールで実施した。

(4-3) ワークショップ、チュートリアル、コンテスト

メインコンファレンスと併催するワークショップ、チュートリアル、コンテストについては、プロポーザルを公募し、応募された企画の中から、それぞれ、8件、9件、6件を採択した。いずれも11日(日)に実施され、多数の参加者による活発な意見交換が行われた。

(4-4) 参加者数

メインコンファレンスへの参加登録者数は、当初計画の900名を大幅に上回る1209名を数えた。このうち、国内からの参加者数は1/4の307名であり、海外からの参加者数は902名であった。国別の参加登録者は、48カ国2地域に及び、世界各国から多数かつ多様な参加者が、我が国に集結し、パターン認識の先端研究について意見交換できたことの意義は、非常に大きいものと考えられる。

なお、ワークショップのみへ参加した者などを加えると、総参加者数は1300名を超える規模となった。

(4-5) 論文集の出版

会議で発表された論文は、IEEE Xplore 上に電子出版として掲載し、広範で持続的なサーキュレーションを確保している。

(5) 次回会議への動き:

次回の第22回パターン認識国際会議は、スウェーデンのストックホルムにおいて、2014年8月24日~28日の日程で開催される。

(6) 当会議開催中の模様:

11月11日(日)から5日間の会期中、幸いにも秋晴れに恵まれた。参加者は、ホテルやTXつくば駅から、つくば国際会議場までの、紅葉に囲まれた遊歩道を、日本の秋を満喫しながら楽しんで歩いていた。11日(日)には、メインコンファレンスに併催する、ワークショップ、チュートリアル、コンテスト、市民公開講座が開催され、国際会議場だけではスペースが不足し、近隣の施設も使用する盛況ぶりであった。11日の夕刻には、会議場内でウェルカムレセプションが開催された。

12日(月)の朝から、国際会議場大ホールで開会式を行い、パターン認識国際連盟のDenis Laurendeau会長、日本学術会議の春日文子副会長などの挨拶とともに、内閣総理大臣メッセージが披露された。引き続き、パターン認識国際連盟が選定するKing-Sun Fu PrizeおよびJ.K. Aggarwal Prizeの受賞者による受賞特別講演、および、カーネギーメロン大学の金出武雄教授による基調講演「First-Person Vision」が大ホールで行われた。12日午後から3.5日間に渡って、国際会議場全館を使用して一般セッションが行われた。

14日(水)の夕刻には、会議場の近くのホテルでコンファレンスディナーが行われ、1000名を超える参加者が、様々な料理と、和太鼓や琴などのアトラクションを楽しんだ。

会期中、会議場内には、生け花の展示、茶道の体験、着物の着付けなど、海外からの参加者が日本文化に触れる機会を設けるとともに、浅草や筑波山へのガイドツアーを企画し、好評であった。会期終了後の16日(金)には、テクニカルツアー(筑波大学と産業技術総合研究所)および日光観光ツアーを催したが、バスを増便するほど多くの参加者を集めた。

会期中の会場風景は、ICPR2012の公式WEBページにフォトアルバムとして公開している。 (http://www.icpr2012.org/)

(7) その他特筆すべき事項:

パターン認識国際会議の日本への招致については、ICPR2006の招致合戦で香港に敗れて以来、継続的に招致の意思表示を行ってきた。香港から6年後のICPR2012の招致もメキシコと競争したが、招致に成功した。この招致への努力に対して、日本政府観光局から「平成21年度国際会議誘致・開催貢献賞」を受賞した。

市民公開講座結果概要

- (1) 開催日時:

- 2012年11月11日(日) 13時30分~15時30分

- (2) 開催場所:

- つくば国際会議場 大ホール

- (3) 主なテーマ、サブテーマ:

- パターン認識って何だ -こんなに役立っている先端技術-

- (1) コンピュータによるパターン認識の仕組み

- (2) こんなところに使われているパターン認識

- (3) こんなことまでできるパターン認識

- (4) 参加者数、参加者の構成:

- 約100名 (市内の中学生・高校生、保護者、国際会議参加者)

- (5) 開催の意義:

パターン認識国際会議は、1978年に第4回が京都で開催されて以来、日本で開催されるのは34年ぶりになる。長年、日本を離れていた国際会議をつくば市に誘致することにより、世界のトップレベルの研究者がつくば研究学園都市で一堂に会し、最新の研究成果についての発表や討論を行う場を、日本の大学院生や若手研究者の身近につくることができる。国際会議に併せて、同じ会場で市民公開講座を開催することにより、中学生や高校生を主たる対象として、パターン認識技術の紹介を通して、科学や工学の面白さと奥深さを伝えることを目的としている。

- (6) 社会に対する還元効果とその成果:

-

我が国を代表する3名の著名研究者により、パターン認識技術の仕組みと応用の現状、ならびに今後の可能性について易しく解説していただいた。その結果、先端科学技術の面白さと奥深さが若い世代に確実に伝わり、彼らに、今後科学技術に夢を膨らませてもらうための大きな刺激を与えることが出来たものと確信している。

- (7) その他:

- ポスターとチラシを、周辺の中学校、県内の高等学校に、漏れなく配布して広報したが、期待したよりは聴衆が少なかった。

日本学術会議との共同主催の意義・成果

日本学術会議との共同主催会議として位置づけられたことにより、パターン認識国際連盟の旗艦会議であるICPR2012を、日本の学術界として重要視しているということを世界にアピールできた。また、会議の運営においても、日本学術会議との共同主催であることのメリットを感じる場面が多かった。開会式では日本学術会議春日文子副会長よりのご挨拶と、内閣総理大臣のメッセージを賜ることができた。

(開会式の様子) |

(登壇者) |

(日本学術会議春日副会長挨拶) |