代表派遣会議出席報告

会議概要

- 名 称

(和文)第21回国際言語学者会議及び国際常設言語学者委員会

(英文)21st International Congress of Linguists and Committee International Permanent Linguists - 会 期

2024年9月8日から2024年9月14日まで(7日間) - 会議概要

- 会議の形式:対面

国際言語学者会議の発表形式は、全体講演、テーマ別パラレルセッション、ポスター発表 - 会議の開催周期:5年に1回

- 会議開催地、会議場:ポーランド・ポズナン市、ポズナン会議センター(9月8日から13日)及びアダム・ミツキェヴィチ大学(9月14日)

- 会議開催母体機関:国際常設言語学者委員会

- 会議開催主催機関及びその性格:会議開催のローカル主催機関はアダム・ミツキェヴィチ大学(ポーランド・ポズナン市の総合大学)

- 参加状況(参加国名・数、参加者数、日本人参加者の氏名・職名・派遣機関)

参加国数:73か国

参加者数:657名

日本人参加者:

岸本秀樹(神戸大学)、後藤亘(東洋大学)、石井透(明治大学)、守屋哲治(金沢大学)、漆原朗子(北九州市立大学)、

中安美奈子(浜松医科大学)、田辺和子(日本女子大学)、松浦年男(北星学園大学)、江口清子(大阪大学)等。 - 次回会議予定(会期、開催地、主なテーマ):

次回第22回国際言語学者会議は2028年に開催。場所は未定。現在オランダ・ライデン市とブラジ ル・マセイウ市が候補に挙がっている。国際常設言語学者委員会理事会が2025年春に審議予定。テーマは言語学全般であるが、個別テーマは開催主催機関が決定。

- 会議の形式:対面

- 会議の学術的内容

- 日程と主な議題:

発表は9月8日(日)から13日(金)までの6日間、12会場に別れて(ポスター会場は1階ロビー)、音声学、音韻論、形態論、統語論、意味論、歴史言語学など伝統的研究分野のみならず幼児言語、多言語使用、危機言語、手話言語など多様なテーマの研究発表が行われた。毎日、原則午前と午後のセッションの前に全体講演が設定された。

- 提出論文:

発表論文(ポスター発表を含む)はきわめて多く、1,000件を超える。

- 学術的内容に関する事項:

今回の会議の特色として、ポーランドに因みエスペラントのセッションや、ウクライナ語の社会言語学的状況に関する全体講演があったことが挙げられる。また近年、移民や難民問題が世界の様々な地域で発生しているため、その移住先における言語の問題について取り上げられた。性差、年齢差、身体的障害の有無等に関わらず、すべての人を包み込む用語として英語のinclusiveという単語が言語学で使われるようになってきたが、このテーマに関するワークショップが開かれたのも特徴であった。また、AI技術も進み言語研究にも様々な影響が出てくるようになった。生成文法学者による全体講演の中に、”Is ChatGPT a grammatically competent informant?”という問いがあった。言語は規則で成り立っているというのが生成文法学者の言い分だが、ChatGPTは規則ではなく生成された文の集まりからものを考えるため、現時点ではgrammatically competent informantとは足り得ないが、将来はどうなるか分からない。

- その他の特記事項:

今回、多くの日本人参加者が発表を行った。中堅、シニアの研究者のみならず若手研究者の参加が目立ったのも特徴であった。若手研究者は必ずしも研究費を持っているとは限らず、旅費の補助が必要であると思われる。

- 日程と主な議題:

所見

今回の第21回会議は、2023年にロシアのカザンで開催することが決まっていたが、ウクライナ紛争の煽りを受け開催を1年延期し、また開催地もポーランドのポズナンに変更しての開催となった。会議自体は、全体的によくオーガナイズされていた印象を持った。

|

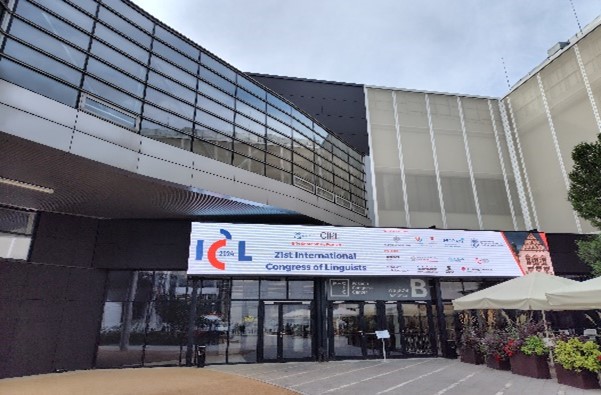

| 第21回国際言語学者会議が開催されたポズナン会議センター |

|

| 第21回国際言語学者会議の発表会場1 |

|

| 第21回国際言語学者会議の発表会場2 |

|

| 国際常設言語学者委員会会場のアダム・ミツキェヴィチ大学Collegium Heliodori Święcicki |