代表派遣会議出席報告

会議概要

- 名 称

(和文)都市土壌に関する国際会議

(英文)Soils of Urban Industry Mining and Military Areas (SUITMA) - 会 期

令和5年9月4日から令和5年9月7日まで(4日間) - 会議概要

- 会議の形式:対面

- 会議の開催周期:2年に一度

- 会議開催地、会議場:

スペイン・サンティアゴデコンポステーラ、サンティアゴデコンポステーラ大学(University of Santiago de Compostera)

- 会議開催母体機関:国際土壌科学連合(IUSS: International Union of Soils Sciences)

- 会議開催主催機関及びその性格:

都市土壌ワーキンググループ(SUIMTA:Soils of Urban Industry Mining and Military Areas)

- 参加状況(参加国名・数、参加者数、日本人参加者の氏名・職名・派遣機関)

参加国:フランス 15 名、スペイン 9 名、中国9名、ポーランド6名、アメリカ合衆国6名、ドイツ5名、イタリア4名、チェコ3名、韓国3名、日本3名、スロバキア2名、ロシア2名、ポルトガル2名、イングランド1名、ルクセンブルク1名、アイルランド1名、ベトナム1名、ルーマニア1名、グレナダ 1名、メキシコ1名、チリ1名、オランダ1名 総計 78 名

日本人参加者:

川東正幸・東京都立大学大学院都市環境科学研究科・教授(筆者、日本学術会議連携会員)

小崎隆・愛知大学国際問題研究所・名誉教授(日本学術会議連携会員)

西倉瀬里・東京都立大学都市環境科学研究科・博士後期課程3年(東京都立大学) - 次回会議予定(会期、開催地、準備組織、主なテーマ):

2025 年、イタリア(フィレンツェ大学)、またはアメリカ合衆国(アメリカ農務省・関連団体)、都市土壌の分類と 特性変化に基づいた分類の検討。二か所の候補地について引き続き審議の予定。

- 会議の学術的内容

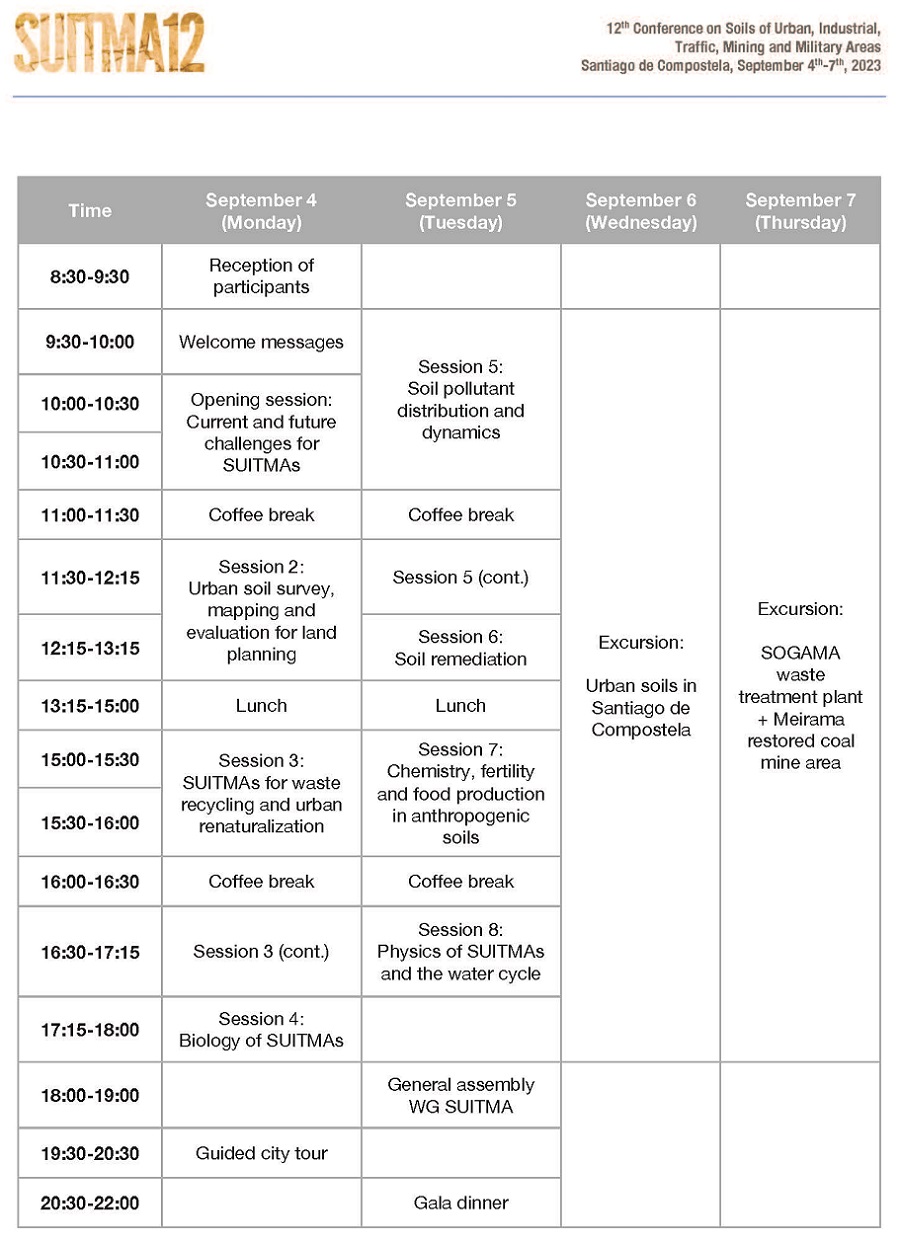

- 日程と主な議題:9月4日~7日

9月4日

① Current and future challenges for SUITMAs

② Urban soil survey, mapping and evaluation for land planning

③ SUITMAs for waste recycling and urban renaturalization

④ Soil remediation

9月5日

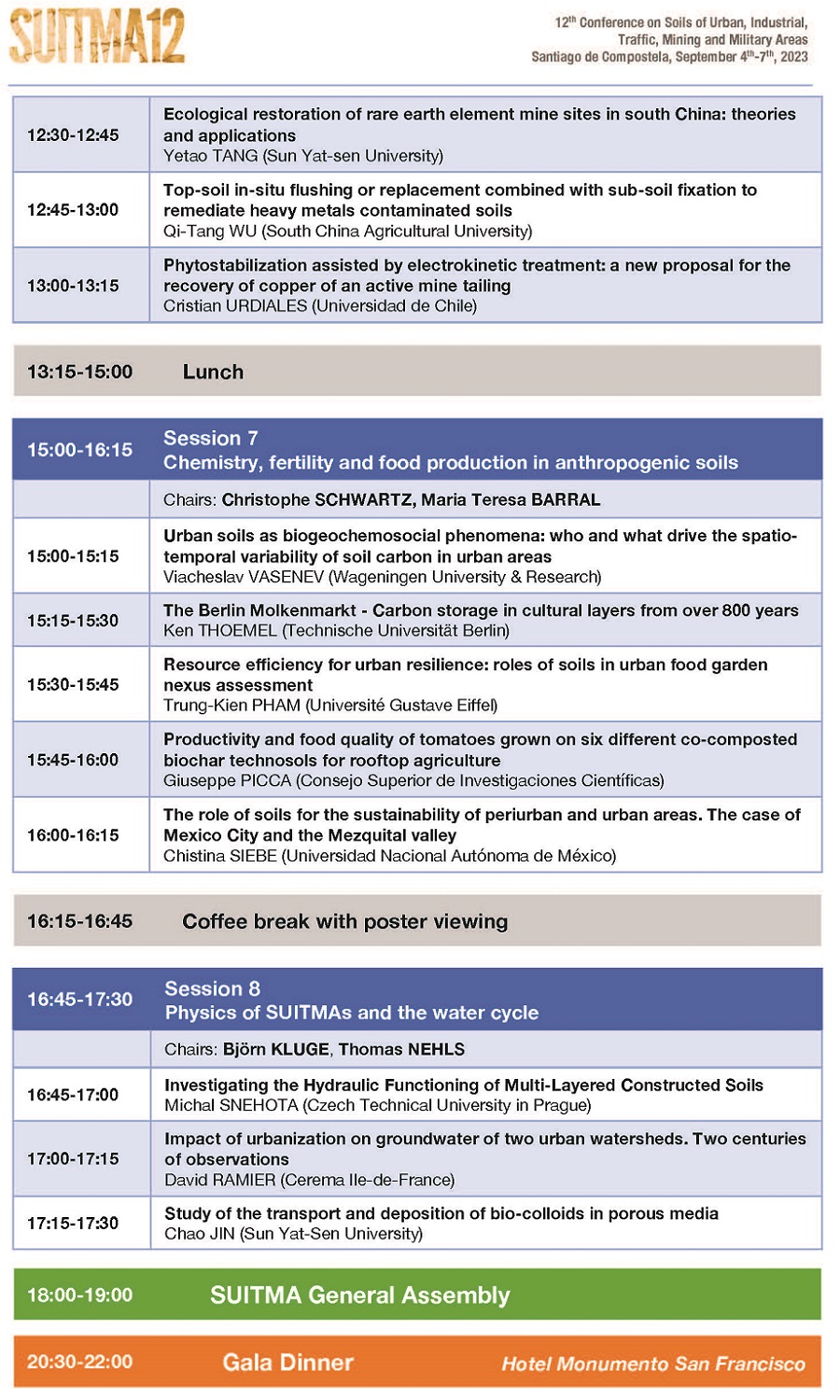

⑤ Soil pollutant distribution and dynamics

⑥ Distribution and Chemistry, fertility and food production in anthropogenic soils

⑦ Biology of SUITMAs

⑧ Physics of SUITMAs and the water cycle - 提出論文:

日本人論文は以下に示す。日本人以外は別添の通り。

① Spatial diversity of soil developmental index in the urban greenery area on the reclaimed land. Masayuki Kawahigashi and Takuya Takahashi

② Effects of land use and sediments for soil moisture behavior in polder focusing on iron form.

Seri Nishikura and Masayuki Kawahigashi - 学術的内容に関する事項(当該分野の学術の動向、今後の重要課題等):

Soils of Urban Industry Mining and Military Areas(SUITMA)は 1998 年に学術活 動を始めた団体であり、これまでに 12 回の国際会議を開催している。1998 年は世界で適用可能な土壌分類照合基準(World Reference Base for Soil Resources:WRB)が設定されて、それに基づいた世界土壌図が FAO によって作成された時期に相当する。この時の WRB には農業以外で人為の影響が大きい土壌は対象範囲外に置かれていた。その後、当ワーキンググループの活動によって人為の影響を大きく受けた土壌(Anthropized Soils)について Technosols 照合土壌群(Reference Soil Group:RSG)が設けられた。さらに、それ以外の RSG に対しても人為の影響を表現する土壌層位の名称(特徴層位)や識別特徴が設けられることとなる。同様に国際分類として適用されてきたアメリカ農務省が提案する土壌分類(Soil Taxonomy)において、人為の影響を表現する特徴層位と土壌識別特徴が設けられることとなる。両分類基準において、人為の影響の位置づけに異なる立場をとるものではあるものの、当会議は両者およびその他の国々での扱いについて論議を提供する場となっている。すでに 12 回を数える会議であり、今回の会議で目立った進展としては、日本からの発表でも取り上げた人為の影響を地図上にあらわすマッピングであり、主要参加国から合計7件の発表があり、活発に論議された。自然環境および農業環境下で発達した土壌と異なり、土壌特性の変化のスケールが細かいことが特徴であり、そのスケール及び多様性を統計的に扱った土壌図での表現について論議が行われた。これらの論議をポーランドの土壌科学会議がまとめることを提案しており、日本からも寄稿し、今後の特性値の設定やマッピングに貢献することができる。

さらに、新たな話題としては都市の縮退化に伴う、構造物被覆土地の構造物撤去後の土壌管理について話題提供があり、今後の都市域における土地利用変化に応じた土壌の取り扱い・管理に関する新たな方向性が論議された。 - その他の特記事項:

これまで国際土壌科学連合(IUSS)の25 ワーキンググループ(WG)の一つであった学術団体であったが、これまでに主たる構成メンバー(当出席者も含まれる)において WEB 会議およびメール審議を経て母体団体である IUSS に Commission として位置づけが得られるように働きかけてきた結果、概ね認められることとな った経緯について、今回のビジネスミーティングで報告された。今後、IUSS において報告される予定である。

- 日程と主な議題:9月4日~7日

所見

4年ぶりの対面開催であり、ヨーロッパでの開催であったことから、当初多くの参加が期待され、ホスト国では大きな会議になることを予測しており、大規模になりすぎることを心配していたため、発表および参加申し込みの日程を厳格に守った。このため、意外と参加者は少なくなった。日本からは当初、数名の参加可能性を聞き及んでいたものの、旅費の価格高騰の影響や締め切りが早かったことなどが影響し、学術会議の連携会員のみの参加となった。学生の参加も派遣報告者の所属学生のみとなり、学生間の交流も物足りなさを感じた。会議の内容としては、先進国を始め、多くの国・地域で起こり得る都市の縮退化に応じた土地利用の変化がもたらす土壌の特性変化や分布変化が新しい話題であり、派遣報告者も過去に都市的土地利用から緑地利用への変化について学術論文を発表したことがあり、それらを含めた活発な論議を行うことができた。都市的土地利用が変化した場合の土壌について学術的な位置づけを検討する新たな方向性が当会議で発展していくものと考えられた。3日目および4日目のエクスカーションでは歴史的な都市的土地利用の変化や現在の土地利用変化について土壌の形態や特性から論議する機会が得られた。都市的土地利用からの土地利用転換に伴う土壌の特徴づけにおいて今後の重要な展開が期待されるエクスカーションとなった。総合的に人数 が多くなかったために論議をしやすい学会となり、有意義であったが、今後の新たな学術的提案を考えるとより大きなスケールでの学会運営が望まれる。幸いにして、当学会を運営する母体の国際土壌学連合内において、当学会はワーキンググループでの運営であったが、次年度からは Commission 単位での運営に変わることから、より大きなスケールで当該分野における学術論議が展開されるものと期待される。

|

| 論文一覧-1 |

|

| 論文一覧-2 |

|

| 論文一覧-3 |

|

| 論文一覧-4 |

|

| 論文一覧-5 |