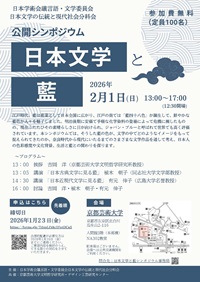

公開シンポジウム「日本文学と藍」

江戸時代、藍は産業として日本全国に広がり、江戸の街では「藍四十八色」が誕生して、鮮やかな藍色が人々を魅了した。明治後期に安価で手軽な化学染料の登場によって危機に瀕したものの、現在ふたたびその素晴らしさに目が向けられ、ジャパン・ブルーと呼ばれて世界でも高く評価されている。本シンポジウムでは、そうした藍の色が、文学の中でどのようなイメージをもって捉えられてきたのか、奈良時代から現代にいたるまでのさまざまな文学作品を通して考え、日本人の色彩感覚や文化背景、生活と藍との関わりを探る。

京都芸術大学が進める、藍染作家と共に歴史をひもとき、「藍四十八色」を再現する取組、藍と共に生きる人々の暮らしやものづくりを、写真や映像で表現し次世代へ届ける取組、藍を生かした新たなART作品を創り上げる取組といった実践的な活動に、人々の心性を歴史的に幅広く辿ることのできる文学作品を通じた文献学的な方法で、藍の世界を総合的にとらえる本シンポジウムを対置することで、一つの素材に対する多角的な見方を提示するものである。

イベント概要

| 開催日時 | 2026年2月1日(日)13:00~17:00 |

|---|---|

| 開催地 | 京都芸術大学 |

| 対象 | どなたでも参加いただけます |

| 定員 | 100人 |

| プログラム |

|

| 申込み | 参加費無料・要事前申込 以下のリンク先にある申込フォームより、申し込み 受付フォームへのリンク |

| 問い合わせ | 日本文学と藍シンポジウム事務局 メールアドレス:nihonbungakutoai(a)gmail.com ※(a)を@にしてお送りください。 |

| 備考 | 主催:日本学術会議言語・文学委員会日本文学の伝統と現代社会分科会 共催:京都芸術大学文明哲学研究所・デザイン工芸研究センター |