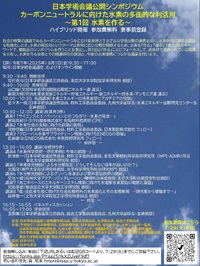

社会の喫緊の課題であるカーボンニュートラルにむけ産業界とさまざまな学術分野の連携を図り、水素利用に関する課題を明確化する。

水素の利活用というテーマは非常に広い分野が関係するため、水素を「作る」「運ぶ」「使う」等のキーワードで、複数回のシンポジウムを行うことを想定し、第1回は「作る」ことにフォーカスして、産業界で求められている需要を共有し、水素を作る技術とその関連研究の講演と、今後の水素連携につながる議論を行う。

イベント概要

| 開催日時 |

令和7年(2025年)8月1日(金)9:30~17:00 |

| 開催地 |

日本学術会議講堂(東京都港区六本木 7-22-34)(ハイブリッド開催) |

| 対象 |

どなたでも参加いただけます |

| 定員 |

現地参加200名、オンライン参加1,000名 |

| プログラム |

- 司会:森初果(日本学術会議第三部会員、物理学委員会委員、東京大学 教授)

板倉明子(日本学術会議連携委員、物理学委員会委員、物質・材料研究機構 特別研究員)

- 9:30~9:40 開催挨拶

- 常行真司(日本学術会議第三部会員、東京大学大学院理学系研究科 教授)

- 9:40~10:00 来賓挨拶

- 山口顕(文部科学省研究開発局環境エネルギー課 課長)

廣田大輔(経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部水素・アンモニア課 課長)

- 10:00~10:30 基調講演「水素エネルギーの将来展望とアカデミアの役割」

- 佐々木一成(日本学術会議連携会員、材料工学委員会委員、九州大学副学長・水素エネルギー国際研究センター長・主幹教授)

- 10:30~12:00 講演(産業界3件)

講演1 「サイエンスとイノベーションとのつながり―水素の場合―」

- 射場英紀(トヨタ自動車株式会社 先端材料技術部 CPE)

- 講演2 「水素社会の実現に向けた鉄鋼の挑戦」

- 河野佳織(日本学術会議連携会員、材料工学委員会委員、日本製鉄株式会社 フェロー)

- 講演3 「グローバル水素サプライチェーン構築に向けたENEOSの取組」

- 佐藤康司(ENEOS株式会社 中央技術研究所 フェロー)

- ― 昼休憩 ―

- 13:30~16:00 講演(学術界5件)

講演4 「水素科学技術―研究事例と今後の展開―」

- 折茂慎一(日本学術会議連携会員、材料工学委員会委員、東北大学材料科学高等研究所 (WPI-AIMR)所長/ 東北大学金属材料研究所 教授)

- 講演5 「半導体光触媒による水分解反応:どうしてそんなに収率が高いのか?」

- 大西洋(神戸大学理学研究科教授、分子科学研究所特別研究部門 教授)

- 講演6 「水分解光触媒によるグリーン水素および燃料製造技術の開発」

- 堂免一成(信州大学アクア・リジェネレーション機構特別栄誉教授/東京大学特別教授室特別教授)

- 講演7 「再エネベースのエネルギーシステム構築に向けた水電解水素製造の現状と課題」

- 光島重徳(横浜国立大学大学院工学研究院 教授)

- 講演8 「低・脱炭素社会に向けた社会基盤材料の水素脆化とその実態解明 ~潜伏期から破壊まで~」

- 高井健一(上智大学大学院理工学研究科委員長 教授)

- ― 休憩 ―

- 16:15~16:55 パネルディスカッション

- ファシリテーター 常行真司

- 16:55~17:00 閉会挨拶

- 玉田薫(日本学術会議第三部会員、総合工学委員会委員長、九州大学副学長・主幹教授)

|

| 申込先 |

事前に下記リンク先あるいはポスターのQRコードより、7/29(火)までにご登録下さい。

参加登録フォームへのリンク |

| 問合先 |

東京大学物性研究所 教授 森初果 E-mail: hmori(a)issp.u-tokyo.ac.jp ※(a)を@にしてお送りください。 |

| 備考 |

主催:日本学術会議第三部物理学委員会、材料工学委員会、化学委員会、総合工学委員会、循環経済を活かし自然再興と調和する炭素中立社会への意向に関する検討委員会

共催:日本物理学会、日本金属学会、水素エネルギー協会、日本MRS水素科学技術連携研究会、九州大学・水素エネルギー国際研究センター、物質・材料研究機構、東京大学物性研究所、東北大学材料科学高等研究所

協賛:応用物理学会、日本MRS、電気化学会、日本表面真空学会

後援:日本化学会 |