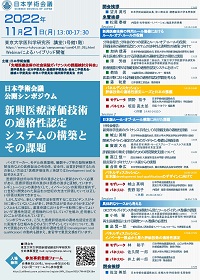

バイオマーカー、モデル疾患動物、臓器チップ等の動物実験代替技術などの医療製品の有効性、安全性、品質を評価するための新しい方法は「医療評価技術」(英語ではDevelopment tool)と総称されます。

医療評価技術は科学技術の進歩とともに更新されていく必要があり、医療評価技術の進歩は医療の進歩と直結しています。レギュレーションの進歩なくして、イノベーションの実現は望めず、21世紀に開発された製品を20世紀の方法で評価していては正しい評価は期待できません。

しかしながら、新しい評価方法を採用するにはエビデンスが十分に揃っていないことが多く、評価方法が妥当かどうかをエビデンスとともに検証し、薬事申請におけるデータ取得に使ってよいという「適格性認定」を積極的に付与していく「仕組み」を用意しておくことが求められています。

シンポジウムでは、こうした医療評価技術の適格性認定を迅速に実施する仕組みをどのようにデザインしていくかについて、海外で実施されている評価技術の適格性認定(Development tool qualification)の動向も踏まえ、産官学で意見交換を行います。

イベント概要

| 開催日時 |

2022/11/21(月)13:00~17:30 |

| 開催地 |

東京大学医科学研究所講堂(1号館1階) Webinarによるハイブリッド開催 |

| 定員 |

会場参加(100名)、Webinar参加(500名) |

| 対象 |

どなたでも参加いただけます |

プログラム |

- 開会挨拶

- 望月眞弓(日本学術会議副会長、第二部会員、慶應義塾大学名誉教授)

- 来賓挨拶

- 松尾泰樹(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長)

Session 1

- 新興医療技術の利用ルール整備におけるルール・オブ・ルールの役割

分科会報告:分科会の5つの提案とルール・オブ・ルールの役割:

-

- 評価技術の適格性認定システムの効率性と透明性の確保に向けて

- 加納信吾(日本学術会議連携会員、東京大学大学院新領域創成研究科教授)

- 再生医療分野における評価技術の適格性認定の現状と課題

- 澤芳樹(日本学術会議第二部会員、大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻未来医療学寄附講座特任教授)

- 医療機器分野の評価技術の適格性認定システムを巡って

- 菊池眞(公益財団法人医療機器センター理事長)

- 医薬分野における評価技術の適格性認定問題を考える

- 森和彦(日本製薬工業協会専務理事)

- パネルディスカッション:評価技術の適格性認定ニーズと日本の課題

- モデレータ 関野祐子(日本学術会議連携会員、東京大学大学院農学系研究科特任教授)

パネリスト 坂田亮太郎(日経バイオテク編集長)

Session 2

- 日本版ルール・オブ・ルール構築に向けた課題

-

- 分科会報告:新興科学技術のガバナンス手段としての評価技術の適格性評価

- 城山英明(日本学術会議連携会員、東京大学大学院法学政治学研究科教授)

- 開発ガイドライン策定のためのガイドライン整備と評価技術

- 廣瀨大也(経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課医療・福祉機器産業室室長)

- 評価技術の育成・評価のための研究開発支援について

- 髙江慎一(厚生労働省大臣官房厚生科学課研究企画官)

- 提言実行に向けたリソース面からの課題

- 合田幸広(日本学術会議連携会員、国立医薬品食品衛生研究所所長)

- パネルディスカッション:日本版development tool qualificationのデザインに向けて

- モデレータ 城山英明(日本学術会議連携会員、東京大学大学院法学政治学研究科教授)

パネリスト 長野裕子(内閣府健康・医療戦略推進事務局次長)

- 休憩

Session 3

- 具体的なケースから考える

-

- OECDテストガイダンス作成の経験から見たツールガイダンス整備の課題

- 小嶋肇(国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)規制科学事業PO、国立医薬品食品衛生研究所特別研究員)

- 再生医療製品における開発ツール整備の必要性

- 畠賢一郎(一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム代表理事会長)

- パネルディスカッション:イノベーター視点から見た評価技術の適格性認定

- モデレータ 林裕子(日本学術会議連携会員、山口大学大学院技術経営研究科教授(特命))

パネリスト 佐久間一郎(東京大学大学院工学系研究科教授)

井上純一郎(日本学術会議連携会員東京大学特命教授)

- 閉会挨拶

- 佐治英郎(日本学術会議連携会員、京都大学特任教授名誉教授)

|

| 申込み |

以下のページのリンク先よりお申込み下さい。

申込みフォームへのリンク |

| 問い合わせ |

東京大学大学院新領域創成科学研究科生命棟事務室

mail: sympo*bioip-lab.org(*を@に変更してください) |

| 備考 |

主催:日本学術会議薬学委員会・ 政治学委員会・基礎医学委員会・総合工学委員会・機械工学委員会・材料工学委員会合同先端医療技術の社会実装ガバナンスの課題検討分科会 |